Auteur/autrice : Christine BOYMOND LASSERRE

Sur la commune des Houches une statue monumentale : le Christ Roi

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Sur la commune des Houches une statue monumentale : le Christ Roi

A 1265m d’altitude, on la distingue à peine dans le paysage, perdue qu’elle est dans l’immensité de la montagne. Il faut être à son pied pour prendre la mesure de cette statue monumentale. Elle mesure 25mètres de haut, pèse 500 tonnes. Imposante, campée sur un éperon rocheux de 50m, elle domine de 200m le fond de la vallée face au Mont-Blanc. A l’époque on devait la voire de très loin, la forêt n’était pas aussi dense qu’actuellement.

Mais quel est donc l’histoire de cette statue inaugurée en 1933 ? Pourquoi à cet endroit dans la vallée de Chamonix une statue du Christ Roi .

C’est un abbé, l’abbé Claude Marie Delassiat, curé des Houches en 1926, qui rêve de rendre hommage au pape Pie XI mieux connu, dans la vallée, sous le nom d’Achille Ratti. Il avait gravi le Mont Blanc côté italien en 1890, il avait logé aux Houches. Devenu pape, il avait proclamé, dans une encyclique, la royauté universelle du Christ c’est-à-dire la primauté du Christ Roi sur l’homme alors que monte en Europe la vague des dictatures. Cette statue veut symboliser l’amour et la paix entre les hommes. Projet soutenu non seulement par l’évêque, le Vatican et les instances politiques mais aussi par les habitants de la vallée. L’abbé lance une souscription. En 3 ans il récolte la somme nécessaire pour la réalisation de son projet.

On fait appel à un sculpteur parisien, George Serraz , spécialiste de l’art religieux. L’architecte Viggo Féveile, installé à Chamonix, supervise l’ensemble des travaux. Ce sera donc une statue monumentale en béton, matériau devenu à la mode depuis l’après guerre. On imagine les difficultés rencontrées pour la réalisation des travaux dans ce lieu qui n’était desservi par aucune route carrossable. La base de la statue sera composée de blocs de béton coupés en tranches, puis assemblées sur place. Le buste, les bras, la tête sont réalisés tout d’abord en terre. De ces réalisations on en ferra des moules en plâtre. Le béton sera alors coulé dans ces moules. Quelques détails seront travaillés directement sur le béton frais.

Le socle de ce monument abrite une chapelle avec deux autels où deux prêtres pouvaient officier en même temps. Elle et est décorée de diverses statues dont un buste du pape Pie XI et d’une statue de « Marie reine du monde ». Un escalier tournant de 84 marches à l’intérieur permet d’accéder à une plateforme dissimulée derrière la couronne. On dit même qu’un passage existe le long du bras qui bénit !

Cette statue est non seulement typique de l’art religieux de l‘époque dans un contexte international de gigantisme mais elle est par ailleurs une émanation explicite de l’art décoratif. Cette expression artistique de l’entre deux guerre se révèle ici dans cette statue monumentale. L’ « art déco » est l’art du modernisme. Tout d’abord on utilise les nouveaux matériaux, ici ce sera le béton. Puis « l’art déco » est l’art de la géométrie, de la symétrie, en rupture avec « l’art nouveau » qui est l’art des circonvolutions. La statue du Christ Roi est représentative de cette vision moderne.

Grâce aux drones on peut aujourd’hui mieux apprécier cette statue emblématique quelque fois moquée pour sa silhouette massive.

Son intérêt historique mérite qu’on l’apprécie.

Autres statues monumentales de Christ Roi :

Brésil à Rio : statue de 25m de haut sur un piédestal de 85m – 1931

Portugal à Almada Lisbonne : 28m de haut sur un portique de 82m – 1949-59

Suisse dans le Valais à Lens: statue de 15m su socle de 15m – 1935

Pologne à Świebodzin : statue de 33 m de haut – 2010

Sources : Gilbert Gardes Histoire monumentale des deux Savoies – Revue de l’illustration 1934- Yves Borrel document écrit pour la commune des Houches – Paul Guichonnet : Encyclopédie savoyarde

Qu’est devenu l’ancien kiosque du PLM de Chamonix

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Qu’est devenu l’ancien kiosque du PLM de Chamonix

Un des plus charmants hôtels de notre vallée : l’Hôtel de la Prairie au village des Bois

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Un des plus charmants hôtels de notre vallée : l’Hôtel de la Prairie au village des Bois

L’hôtel le plus charmant de notre vallée : l’Hôtel de la Prairie au village des Bois

Il

Il évoque une petite maison du bonheur, une exception dans cette vallée où profit jongle avec urbanisation. On est sous le charme de cet hôtel construit au cœur des champs face au Mon Blanc. On admire sa façade ancienne et traditionnelle, on aime sa tonnelle luxuriante et ses nappes à carreaux… Ici on ressent ce sentiment d’un passé suranné qu’évoque ce lieu hors du temps.

Ici, Henri Claret Tournier construit entre 1900 et 1905 un petit hôtel sur une jolie parcelle de terre appelée « les Carrés », dont il a hérité tandis que son frère recevait la ferme familiale proche.

Les habitants du village participent à la construction, les graniteurs de la carrière voisine réalisent tous les encadrements en granit des fenêtres et portes de l’hôtel. Henri avait compris que la poussière et l’agitation du centre de Chamonix pouvaient faire fuir des clients qui seraient alors à la recherche d’un lieu verdoyant et tranquille. Pari gagné. L’hôtel n’ouvrira que l’été, mais ne désemplira pas de saison en saison d’été. C’est bien chez Henri que les clients citadins viendront se reposer et profiter du calme absolu de ce village authentique. A l’arrière de la maison, selon la tradition, il y eut longtemps une écurie qui permettait ainsi de fournir la clientèle en lait frais. De même un potager jouxtait l’hôtel. Du bio avant l’heure… Henri était guide. Il sera guide chef en 1920, et aussi conseiller municipal pour la commune de Chamonix. Avec ses clients qui logeaient chez lui il parcourra la montagne, les emmenant partout dans le massif. Il ira entre autres 99 fois au sommet du Mont Blanc, le plus souvent avec eux. Belle performance! Henri avait pour épouse Aline, une Charlet venue d’Argentière. C’est elle qui tiendra l’hôtel lorsque son mari de guide partait en montagne. C’est elle qui saura recevoir cette clientèle citadine. L’hôtel ne désemplissait pas de tout l’été. La clientèle anglaise prenait plaisir à passer un mois ou deux ici au village des Bois, loin des fumées londoniennes.

Perlina, la fille adorée d’Henri , prendra la succession. D’une main de maître elle tiendra l’hôtel jusque dans les années 1950. C’est à cette époque que Jean Louis Barrault et Madeleine Renaud résideront à la chambre n°16 face au Mont Blanc, dans cette pension au cachet si rare .Ce petit hôtel se transforme doucement. Il était difficile pour les héritiers de moderniser un hôtel datant des années 1900. Cependant, contrairement à beaucoup d’autres hôtels de la vallée qui changeront de mains, il restera la propriété de la famille. En 1950 Jean et Louisette font de cet hôtel une pension de famille chaleureuse et appréciée de tous, connue entre autre pour son excellente cuisine .On gardera jusqu’en 1990 la veille tradition chamoniarde d’appeler les clients pour les repas à l’aide d’une cloche… C’est dire à quel point cet hôtel était apprécié à sa juste valeur pour l’authenticité de ses habitudes.

De nos jours il est tenu par l fille de Geneviève, arrière petite fille de Perlina. Elle entretient avec bonheur la tradition familiale, elle modernise peu à peu les lieux, leur conservant ce charme d’une autre époque.

On ne peut que souhaiter que cet hôtel à l’attrait si indéfinissable puisse rester encore longtemps au milieu des prés méritant son nom de « la Prairie ».

On lui souhait longue vie…

Sources : archives familiales famille Lochet – Claret Tournier

La rue de l’église Aujourd’hui – Hier (en image)

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur La rue de l’église Aujourd’hui – Hier (en image)

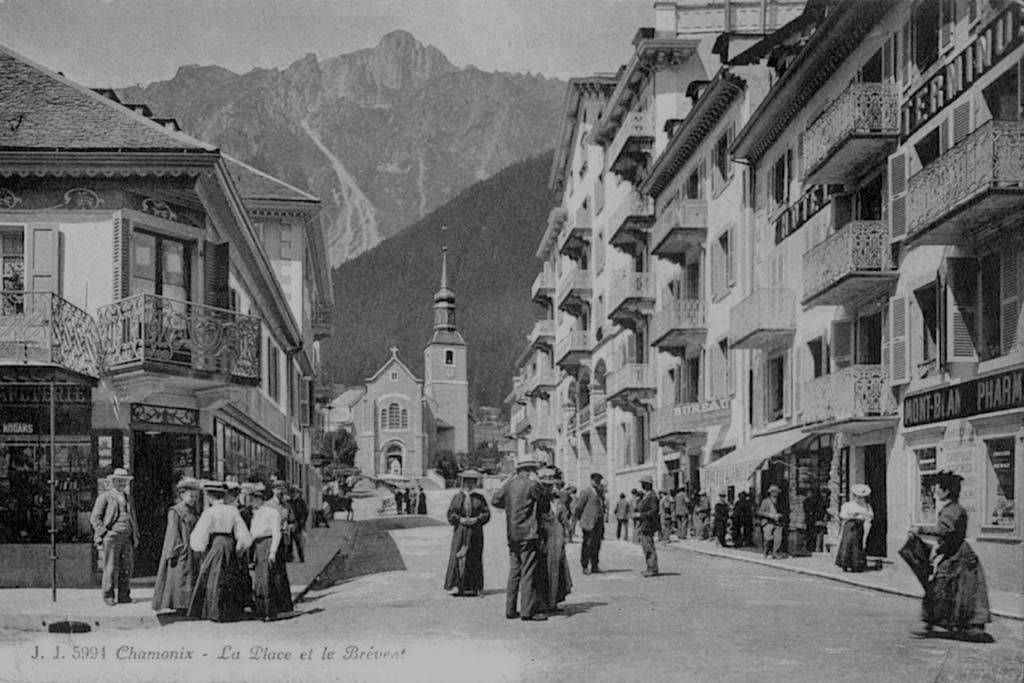

A gauche on distingue très bien le magasin musée « Au Cristal de Roche » construit par Venance Payot ancien guide, ancien maire de Chamonix, éditeur, collectionneur scientifique passionné .

A gauche on distingue très bien le magasin musée « Au Cristal de Roche » construit par Venance Payot ancien guide, ancien maire de Chamonix, éditeur, collectionneur scientifique passionné .

Le magasin fut détruit et remplacé par la banque Payot édifiée en 1930 par Paul Payot, neveu de Venance Payot

A l’arrière un bâtiment, second hôtel du « Mont Blanc » construit en 1857, détruit pour être remplacé par le bâtiment Kursaal (actuellement le bar Cheval rouge et boulangerie).

Ici était le carrefour , le lieu de rencontre entre les guides chamoniards et leurs clients venus des divers hôtels.

A droite on voit très bien l’hôtel le Terminus et l’ancien relais des diligences devenu pharmacie , un peu plus loin se trouvait le bureau des guides (emplacement actuel du magasin hightech) et un peu plus loin encore on reconnaît l’hôtel Impérial devenu hôtel de ville en 1907.

Histoire et Patrimoine de la Vallée de Chamonix

Christine Boymond Lasserre

La tourne de l’église de Vallorcine

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Un commentaire sur La tourne de l’église de Vallorcine

La vision de l’église de Vallorcine protégée par sa tourne est saisissante.

Elle est seule face à l’adversité, face aux avalanches, et on éprouve de la crainte pour elle.

Depuis toujours, elle est édifiée à cet emplacement et depuis toujours elle est protégée par une turne…

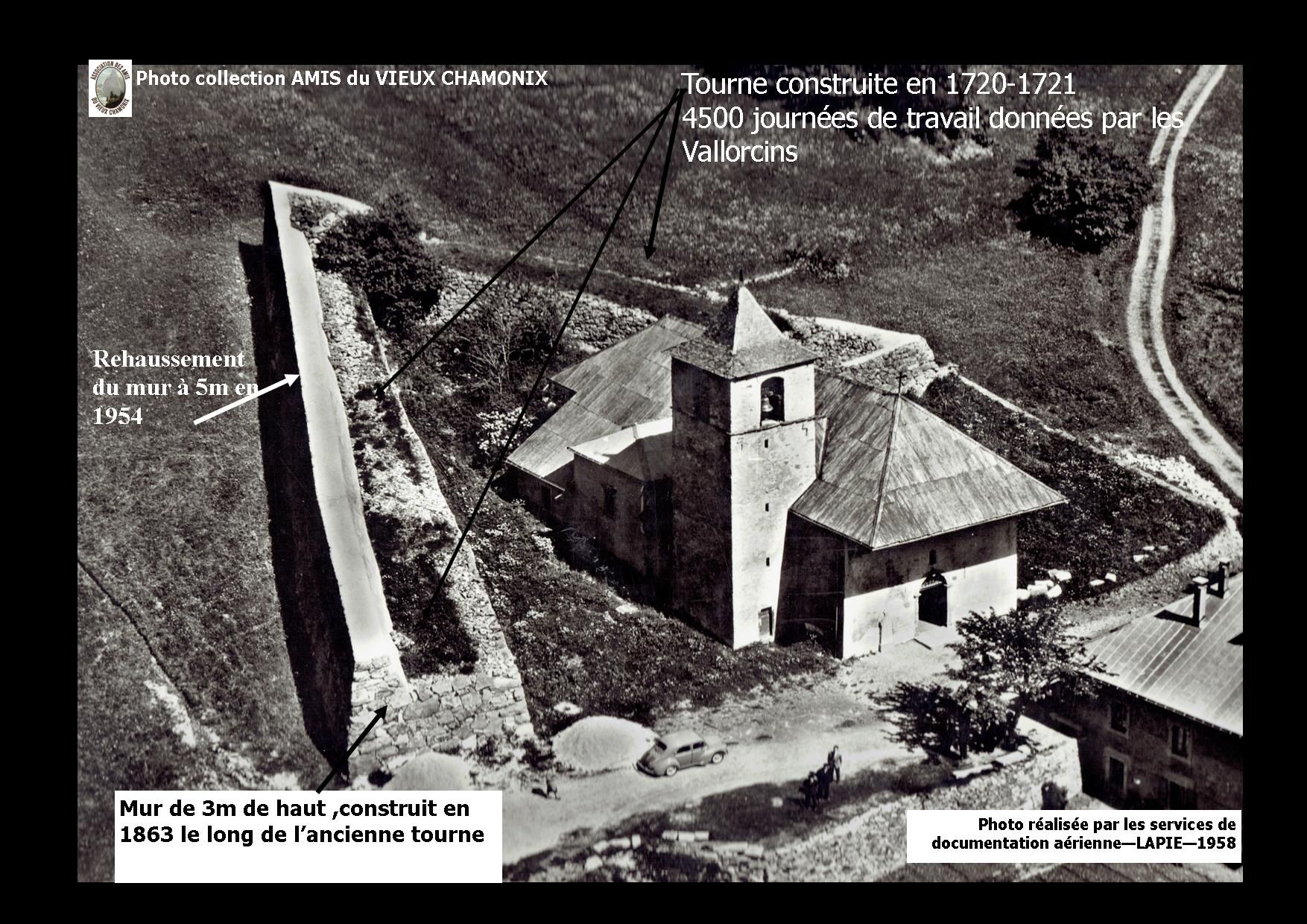

Une tourne, turne en patois vallorcin, est une digue en forme d’étrave dressée en amont d’un bâtiment pour le protéger. A Chamonix on parle d’une tourne, attention! A Vallorcine on parle d’une turne.

En 1272 ici fut construite une église, détruite 16 ans plus tard, probablement par une avalanche. Puis reconstruite dans la foulée et inaugurée le 8 juin 1288. On sait peu de choses de cette église médiévale sinon qu’elle était protégée par une tourne en bois. Et dans les bras de celle-ci se trouvait une chapelle. (voir plan).

Le 1er mars 1594 la nef et une maison furent détruites par une avalanche.

Le 5 mars 1674 le hameau du Siseray proche, situé à environ 300m fut totalement enseveli.

Le 20 février 1720 la chapelle dans la tourne fut soufflée, le cimetière autour de l’église endommagé.

La turne n’était pas assez haute pour protéger l’ensemble.

L’église étant devenue vétuste, les Vallorcins désirèrent la reconstruire. Que de palabres entre eux ! Et oui… Ceux du haut de la vallée souhaitaient une église plus sécurisée et plus proche de leurs lieux d’habitations, et ceux du bas voulaient la maintenir au même endroit. C’est le curé, le curé Cruz, qui parvint finalement à convaincre ses paroissiens de maintenir l’église dans son lieu d’origine.

Mais avant tout, on se devait de reconstruite la « turne ».

On la voulait bien , plus résistante, plus forte, plus large que la précédente.. Un projet titanesque pour l’époque ! Les travaux furent engagés en 1722. Il fallut deux ans aux Vallorcins et une volonté d’airain pour l’édifier. Ils donnèrent 4500 journées de travail pour la construire. Durant l’été, les bonnes pierres étaient repérées dans les éboulis, pierres que l’on faisait glisser sur la neige en fin d’hiver. Le sable nécessaire était porté le soir après les travaux des champs. La chaux, indispensable pour lier l’ensemble provenait d’un four situé aux Jeurs (en Suisse), elle fut acheminée en un jour au moyen de hottes.

Mais quel travail ! Quelle volonté ! Quelle réalisation !

Pour info :

La première pierre de l’église est posée le 19 juin 1755. C’est un maitre maçon du Valsesia Mr Domenigo Guelino qui dirige les travaux aidés de 7 maçons et 10 paroissiens .Le 28 octobre 1757 Domenico GUELINO donne sa dernière quittance. C’est lors de ces travaux que l’église est construite dans le sens que nous lui connaissons c’est-à-dire nord-sud .

Cette tourne se montra efficace car en 1803 l’avalanche évita l’église alors qu’elle s’étendit dans toute la pente environnante. En 1843 l’avalanche détruisit le haut du clocher et endommagea le presbytère, le chœur et la nef furent épargnés. La turne a joué son rôle ! On la renforça en 1863, puis en 1953. Désormais on l’entretient avec beaucoup d’attention. Encore en 1999 elle protègera l’église de l’énorme avalanche descendue jusque dans le lit de l’eau noire, la rivière de fond de vallée.

Cette turne est impressionnante.

Actuellement la tourne d’origine de 1722 est à l’intérieur de la turne actuelle .Haute de 3m et large de 5m.

Les murs ont été renforcés en 1863 par un mur supplémentaire de 3m de haut pour renforcer la turne d’origine.

Ce même mur sera rehaussé de 2m en 1953 mai seulement du côté ouest..

Ce qui lui donne en côté ouest une hauteur de 5m au niveau de l’église.

La construction est en pierres sèches, sans liant.

Compte tenu de leur taille et de la précision de l’ouvrage, c’est un travail colossal ….On ne peut qu’être admiratif !

Sources :

Germaine Lévi-Pinard : Vallorcine au 18ème siècle .

Françoise et Charles Gardelle : Vallorcine-

E v’lya : la revue n° 4 du musée vallorcin

Jean Yves Mariotte : Henri Baud – Alain Guerrier : Histoire des communes savoyardes.

La première représentation picturale du massif du mont Blanc

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur La première représentation picturale du massif du mont Blanc

Voici un tableau étonnant. Il date de 1444 et a été réalisé par le peintre souabe Conrad Witz. Commandé par l’évêque de Genève pour la cathédrale Saint Pierre, il représente comme il se doit une scène religieuse. Celle-ci intitulée « la pêche miraculeuse » est peinte au bord du lac Léman.

Effectivement, la scène se passe sur la rade du lac. On y voit le Christ, les pêcheurs avec leur filet sur la barque et Saint Pierre patron de la cathédrale de Genève nageant vers Jésus.

On comprend évidemment toute la symbolique religieuse de ce tableau.

Mais ce qui est tout à fait exceptionnel pour l’époque c’est l’arrière-plan. Un paysage topographique précis. Bien peu de tableaux, en cette période de fin du gothique début Renaissance, laissent une place aussi importante aux sites naturels environnants.

Certes, au XVème siècle, de nombreux tableaux ont pour décor un paysage. Mais celui-ci n’est jamais identifiable. Il est virtuel, imaginaire, il sert de décor, ou alimente une métaphore ou une symbolique comme dans certains tableaux de peintres flamands ou même de Léonard de Vinci.

Ici ce n’est pas le cas. Le décor est exact, conforme à la réalité.

On y voit très bien sur la droite la ville de Genève dont certaines maisons reposent sur des pilotis, le château de l’Ile (de nos jours au centre de la ville). A l’arrière les murs d’enceinte et des petits personnages brandissant le drapeau de la maison de Savoie.

On admirera surtout les détails du paysage sur le fond de cette scène. On y voit distinctement le Môle au centre, le Salève à droite, les Voirons à gauche et tout au fond le Massif du Mont Blanc, le massif de l’ensemble du massif Ruan – Buet – Tenneverge, et à droite celui du massif des Bornes – Aravis.

C’est la première représentation connue de l’ensemble des ces massifs.

Il faudra attendre plus de trois siècles avant que le Mont Blanc ne fasse son apparition dans la peinture.

Ce tableau a été restauré en 2013. Il fait partie d’un ensemble de 4 panneaux visibles au musée d’art et d’histoire de Genève. A voir absolument.

Un patrimoine méconnu mais menacé : les anciennes mines de la vallée de Chamonix

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Un patrimoine méconnu mais menacé : les anciennes mines de la vallée de Chamonix

Un patrimoine méconnu mais menacé

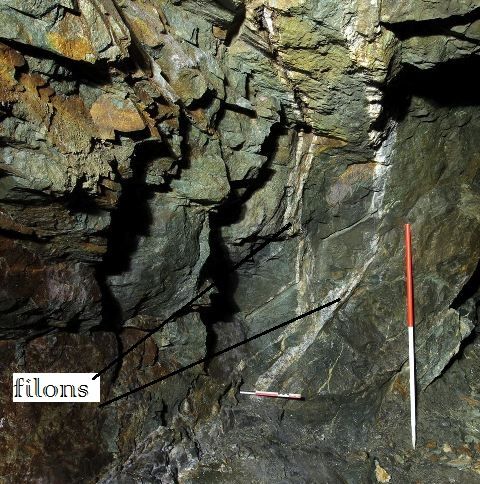

Lors de balades il nous arrive de découvrir des apparences de grottes débouchant sur des galeries. Elles sont nombreuses dans la vallée. Sous leur mystère, elles nous racontent un passé un peu oublié. Certaines de ces galeries sont d’anciennes mines, d’autres sont simplement des ouvertures exploratoires.

Quels minerais trouvait-on donc dans notre vallée?

De nombreux types de minerais ont été exploités, tels ceux contenant du cuivre, du plomb ou de l’argent. Ces métaux ne sont pas trouvés à l’état pur mais font souvent partie d’un filon dit « polymétallique », c’est-à-dire qui contenait plusieurs métaux dont l’extraction est très complexe.

Servoz hérite d’une histoire minière riche. Au 15ème siècle, un document atteste d’un contrat signé entre le prieur de Chamonix et un exploitant pour des mines d’or, d’argent, de plomb de cuivre et autre minéraux. Mais c’est avant tout au 18ème siècle que l’on retrouve des contrats souscrits avec des maîtres mineurs. Peu de temps avant la période révolutionnaire, les chanoines signent et accordent l’édification d’un complexe abritant la maison du directeur, les logements des ouvriers, les dépôts de bois, etc… Une importante société est créée… Des directeurs sont nommés, on exploite dans toute la zone de Pormenaz à Coupeau. Mais la révolution sonnera le glas de cette exploitation.

Jamais Servoz ne retrouvera une activité minière très active.

Cependant des gisements un peu partout dans la vallée continueront d’être exploités durant encore une grande partie du 19ème siècle. Des techniques plus modernes pouvaient laisser espérer un travail plus facile. Ainsi de 1873 à 1925 des mines d’anthracite ont été ouvertes ou 50 à 60 personnes travaillaient tirant de ces mines 2 wagons de 10 tonnes par jour ! Il y a eu jusqu’à 7 galeries

.

Mais ce qui m’intéressait, c’était de comprendre comment travaillaient ces mineurs dans ces sombres galeries.

Aussi ai-je demandé à Stéphane de m’emmener visiter une galerie, je ne vous dirai pas où, ces vestiges doivent rester confidentiels. Stéphane est un passionné, il explore depuis sa plus tendre enfance toutes ces mines… Je crois bien qu’il les connaît toutes …

C’est fascinant et passionnant de pénétrer dans ces boyaux, car hormis le fait que l’on y trouve des minerais différents, ces mines racontent une histoire d’hommes. Etroites, creusées à la main dans une roche particulièrement compacte, sur une bonne centaine de mètres, elles sont impressionnantes. Elles montent, puis descendent, à la poursuite d’un filon repéré par les mineurs. Certaines de ces mines sont encore étayées de madriers de bois. Dans l’obscurité totale, les mineurs déposaient leurs lampes à huile sur de petits rebords. Ils parvenaient ainsi à discerner les filons qu’ils recherchaient. Ils devaient en extraire le minerai intéressant, c’est-à-dire creuser, tailler dans la roche dure, extraire des blocs et ensuite les transporter (on imagine le poids !) à l’extérieur. De là, ils étaient emmenés à l’exploitation pour qu’il soit triés, concassés et réduits en poudre.

Dans les mines de Servoz l’ouvrier travaillait de 6 h du matin à 18h. Payés soit à la journée, soit au mètre d’avancement. Souvent les mineurs œuvraient à deux et on déduisait de leur salaire le prix des fournitures (poudre huile pour lampes etc).

Quel travail !

Aussi avons-nous un devoir de respecter et de protéger ces mines qui ont une valeur patrimoniale certaine. Elles sont le témoignage du dur labeur de mineurs qui ont œuvré au cours des 18ème et 19ème siècles.

Malheureusement, certaines sont aujourd’hui dégradées, voire pillées. Beaucoup peuvent y pénétrer impunément et sont responsables des détériorations. Quel intérêt y trouvent ces intrus? Ils n’y trouveront ni or, ni argent, ni cristaux… Rien qui puisse les enrichir!

N’oublions pas que ces petits trésors sont protégés par la loi. Ces dégradations peuvent relever du code pénal…

Sources : Stéphane Briand – Livret édité par l’association Histoire et traditions « Mines et Ardoisières de Servoz » – Archives association des Amis du Vieux Chamonix.

Le moulin des artistes a disparu dans les flammes l

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Le moulin des artistes a disparu dans les flammes l

Le moulin des Praz appelé « le Moulin des artistes » a disparu dans les flammes au cours de la nuit du 9 au 10 décembre 2016.

Ce moulin existe depuis 1531 (voir carte des Archives départementales). Il était couplé à la scierie dont l’activité s’est arrêtée il y a quelques années.

Dans ce hameau appelé « le Châble »à l‘entrée des Praz au 19ème siècle se trouvaient deux tanneries et une scierie couplée d’une forge .Plusieurs familles occupaient cette courbe de l’Arve. Le tout sera emporté par une terrible avalanche en 1847 .Les chamoniards seront présents pour aider les familles touchées par cette avalanche meurtrière.

Les tanneries disparaitront mais la scierie et la forge tenues par la famille Vouillamoz conserveront leur activité jusque dans les années 1990. Philippe Vouillamoz donnera une nouvelle vie à sa scierie en y exposant ses sculptures de bois et en proposant à d’autres artistes locaux d’exposer avec lui. Ces artistes faisaient revivre avec bonheur ce lieu chargé d’histoire

A sa disparition la scierie restera quelques temps fermée . Mais rapidement elle retrouvera vie avec Andy Parkins artiste peintre sculpteur amoureux fou de la montagne et Peter Stelkzner fabricant de skis en bois , skis uniques et au nom étonnant de « Rabbit on the roof ».

C’était un lieu magique et chaleureux

Ils ont tout perdu, une page de notre histoire se tourne.

Mais ne perdons pas espoir …Car depuis le 16ème siècle ce moulin a connu bien des vicissitudes et toujours il s’est redressé grâce à la communauté chamoniarde.

Le monument aux morts de Chamonix

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Le monument aux morts de Chamonix

Mais, habitués que nous sommes à passer à ses pieds, le regardons nous vraiment ?

Il est là, bien campé sur ses jambes. Il semble songeur, mélancolique. Peut-être pense-t-il à ses compagnons morts pour la France? Appuyé sur sa jambe gauche, son fusil attaché au dos et un cache nez autour du cou, il n’est pas belliqueux. Probablement sur le chemin du retour, il semble avoir froid et parait bien fatigué.

Cette statue en bronze, haute de 2.50 m, s’élève à 4m.20 du sol sur son socle. Elle représente le poilu édifié ici en 1921 à la mémoire de tous les jeunes chamoniards morts durant cette guerre dévastatrice que fut la première guerre mondiale.

La commune, lors de la proposition faite en 1920 d’ériger un monument aux morts, précise aux architectes et sculpteurs de France participant au concours qu’elle désire un monument qui s’inspire «… de la nature du site et du cadre qui entoure la vallée ».

Le sculpteur choisi, George Armand Vérez , et François Dupupet, l’architecte, ont l’idée de faire appel à des graniteurs pour réaliser le socle sur lequel se tient notre héros. Ce sera la famille Buzzolini de Combloux qui s’en chargera. Ce socle, bloc erratique de granit trouvé au pied du couloir d’Orthaz, pèse 40 tonnes et mesure 4.20 m de haut. Son volume est impressionnant. Ce rocher, il a fallu le travailler sur place, puis le transporter jusqu’à la place du Poilu! Ce labeur est l’une des grandes fiertés de cette famille Buzzolini et des ouvriers italiens travaillant le granit dans notre vallée. Mais comment a-t-il été transporté ? Une superbe photo nous montre le moyen utilisé à l’époque. Sous le bloc ont été glissés des rondins de bois posés eux mêmes sur deux rails faits de troncs. Les rondins étaient alors déplacés de l’arrière vers l’avant pour assurer le roulement du rocher qui avançait ainsi mètre par mètre! Quel travail ! Combien de temps a-t-il fallu pour le transporter d’Orthaz au centre ville ? Mais la tâche n’était pas achevée. Il a fallu dresser le bloc et installer la statue de bronze en son sommet. Une autre photo nous montre un système sophistiqué de poutres, de palans et de poulies qui ont permis l’élévation cette masse de 40 tonnes.

Mais il est intéressant de retourner sur l’emplacement d’origine du rocher. Le bloc principal est toujours en place à Orthaz, près de l’hôtel de l’Arveyron. Les grimpeurs l’utilisent pour s’initier à l’escalade. Ce n’est qu’une partie qui a été prélevée.

L’avez-vous regardé avec attention?

Sur le côté on discerne avec précision des marches taillées, jamais terminées. A quelle construction étaient elles destinées ? A l’arrière on distingue encore des traces de la « pioda », pioda que l’on retrouve sur le bloc du monument aux morts. C’était une série de trous taillés à la broche. Dans ces petits orifices le graniteur enfonçait peu à peu des coins de fer afin de provoquer une petite fissure. Là il insérait de la « poudre noire », explosif qui permettait de fracturer la pierre. Ici le bloc a été tranché net. L’ouvrier a fait un excellent travail ! A regarder de plus près, on distingue très bien que ce bloc a été exploité à plusieurs reprises. Pour fabriquer d’autres monuments ? Peut être. Celui du monument aux morts est le dernier gros bloc taillé dans la vallée.

Aussi, devant ce monument, nous nous trouvons en face de deux symboles forts.

Tout d’abord la mémoire d’une guerre dévastatrice qui aura endeuillé toutes les familles chamoniardes comme celles de toute les communes de France. Ne l’oublions pas.

Mais ce monument est aussi le témoignage du travail d’ouvriers venus de l‘autre côté des montagnes, les graniteurs italiens, qui, quittant leur pays d’origine, sont venus travailler ici dans notre vallée. Ils ont, par ce dernier chantier, laissé l’empreinte d’un peuple dur à la peine. Ils sont devenus pour la plupart chamoniards. Ils font parti de notre histoire locale.

Mont Oreb à Vallorcine . D’où nous vient ce nom biblique ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Mont Oreb à Vallorcine . D’où nous vient ce nom biblique ?

Mont Oreb… Mais d’où nous vient donc ce nom aux consonances bibliques ? Le Mont Oreb domine Vallorcine et culmine à 2634m

C’est un lieu privilégié durant ces périodes d’automne en raison de l’ensoleillement exceptionnel de sa face sud ouest. Une superbe randonnée sauvage nous emmène au sommet. Ici c’est le domaine des bouquetins et des marmottes, rarement dérangés car le lieu est peu fréquenté. De son pied partent des voies d’escalade aux noms peu ordinaires. Selon les degrés de difficulté, vous pouvez grimper la voie de « l’été indien », celle des « diamants de sang » ou encore « la chasse aux trésors » ou « les chercheurs d’or ».

Au cours de ces escalades, on découvre une pierre gravée, sur laquelle on discerne un dessin précis où l’on reconnaît les « tables de la loi » ***. Étrange, non ?

Cette inscription pourrait-elle être la raison du nom biblique du sommet ? Pour information, dans la bible est cité le Mont Horeb (mais avec un H), où Moïse aurait reçu les fameuses tables de la loi (voir ci-dessous). Celui ci se situe dans le Sinaï, culminant à 2285m. .

Mais ici à Vallorcine ? Y a-t-il une réelle origine biblique ? Pourquoi donc ces inscriptions sur cette pierre perdue au milieu des voies d’escalade ? De tous temps les vallorcins ont appelé ce sommet l’Avouille Mousse ou encore la Tête Motze , c’est-à-dire l’Aiguille émoussée ou l’aiguille arrondie. Alors ? Pourquoi le Mont Oreb ?

La réponse nous vient de l’ouvrage écrit par Germaine Lévy Pinard (« La vie quotidienne à Vallorcine ») où celle-ci précise que Mr Horace Bénédict de Saussure demanda à son guide, Pierre Bozon, le nom de la montagne qui dominait le hameau du Couteray. Il est évident que Mr de Saussure demandait le nom du sommet qu’il voyait. Mais au 18ème siècle, les sommets étaient rarement nommés, seuls les alpages possédaient un nom. Aussi Pierre Bozon donna-t-il à son client le nom de l’alpage situé à proximité. Celui-ci s’appelait « Lo rey » ou « Lo riez » (Loriaz actuel) . Horace Bénédict de Saussure ne comprenant peut être pas avec précision ce que lui dit son guide, entendit « l’Oreb »… C’est ainsi que Mont Oreb sera le nom donné par le naturaliste à cette montagne dominant le hameau,

L’Avouille Mousse prendra définitivement le nom biblique de Mont Oreb.

Mais pourquoi donc ces inscriptions sur une de ces pierres ? Il nous faut tout simplement remonter dans les années 1950 où un guide et son client, Roger Carro, radiesthésiste et chercheur d’or, découvrent ce lieu particulier et isolé. Ils ouvrent certaines de ces voies leur donnant ces noms originaux.

Roger Carro, mystique et probablement inspiré par le lieu et par ce nom biblique, eut tout simplement l’idée de graver ces tables de la loi. Ignorant probablement l’origine exacte du nom de ce sommet, il fut certainement intrigué par cette appellation religieuse peu commune, d’où son envie de marquer à jamais sur une pierre le symbole du Mont Oreb afin d’intriguer les futurs alpinistes! Aidé de son guide, il réalisa son projet… Le secret fut bien gardé jusqu’à nos jours.

Ces inscriptions figurent encore. A vous de les trouver !

*** (Les tables de la loi sont, dans la bible, des tables en pierre sur lesquelles Dieu a gravé les dix commandements.

… « Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. )

De la route nationale à la rue Paccard

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur De la route nationale à la rue Paccard

Très belle Eau Forte représentant Argentière

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Très belle Eau Forte représentant Argentière

Comment une statue n’est pas toujours bien comprise

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Comment une statue n’est pas toujours bien comprise

Non! La magnifique statue trônant au centre de Chamonix ne commémore pas la première ascension réalisée par Jacques Balmat et Gabriel Michel Paccard en 1786. Elle représente Horace Bénédict de Saussure avec Jacques Balmat, le docteur Michel Gabriel Paccard y est absent. Pourquoi ?

Regardons les inscriptions :

A l’avant de la statue : A H.B de Saussure – Chamonix reconnaissant –

A l’arrière on lit : Erigé en MDCCCLXXXVII (c’est-à-dire en 1887) – avec le concours des clubs alpins français, suisse, italien, anglais – l’Appalachian Mountain club de Boston – la société des touristes autrichiens et de l’académie des sciences de Paris.

A l’arrière on lit : Erigé en MDCCCLXXXVII (c’est-à-dire en 1887) – avec le concours des clubs alpins français, suisse, italien, anglais – l’Appalachian Mountain club de Boston – la société des touristes autrichiens et de l’académie des sciences de Paris.

Et oui! Cette statue fur érigée, un siècle plus tard, à la mémoire de Mr Horace Bénédicte de Saussure qui parvint au sommet du Mont Blanc en août 1787 (donc un an après la première ascension) avec l’aide de plusieurs guides dont Jacques Balmat.

Mais pourquoi donc la statue honore-t-elle de Saussure et non nos deux chamoniards ?

En 1834 un testament de J.A. Chenal Joseph-Agricola Chenal, homme politique savoyard de Sallanches, inscrit dans son testament de mars 1834 que « seront données quatre mille livres neuve du Pièmont…à la charge de faire élever à la commune de Chamonix un monument en granit d’après les plans et devis d’un architecte renommé et à l’endroit qu’il jugera à la mémoire de Mr Bénédict de Saussure, le premier qui a fait connaître mes vallées et qui leur a donné la juste célébrité dont elles jouissent . Je veux que l’inscription suivante soit gravée A Mr Bénédict de Saussure, Chamonix reconnaissant »

Il est vrai que l’ouvrage « Voyages dans les Alpes » de Mr de Saussure traduit en plusieurs langues, sera le best seller de l‘époque et nombre de visiteurs se rendront dans la vallée à la suite de la lecture de cette œuvre. D‘ où la reconnaissance de Mr Chenal envers Horace Bénédict de Saussure qui avait, par ce livre, fait une des meilleurs publicités qui soit pour les Alpes.

Plusieurs projets seront initiés dont un obélisque tiré du granit de la Pierre d’Orthaz. Mais la commune, en octobre 1840, met fin à ce projet d’autant que l’obélisque a été endommagé par quelques personnages malveillants. Ce legs de J.A. Chenal accordé sous le régime du royaume de Piémont Sardaigne devait aussi être reconnu par la France devenue en 1860 le nouvel état.

Ce sera chose faite en 1883 avec la précision que la somme devait être utilisée dans un délai de 5 ans. Les choses se précipitent. Le legs n’est pas suffisant pour réaliser un monument prestigieux et c’est ainsi qu’une commission est créée pour rassembler les fonds. Divers clubs alpins participent ainsi au financement de ce monument.

Il est inauguré en grande pompe le 28 août 1887 pour les cent ans de l’ascension du Mont Blanc par Mr Horace Bénédict de Saussure

.C’est ainsi que Chamonix possède un des plus beaux monuments savoyards. Cette statue, représentant le savant et l’alpiniste, unis par un regard commun en direction du sommet, est magnifique.

Michel Gabriel Paccard et Jacques Balmat seront à leur tour honorés, en 1875 pour Balmat par une stèle sur le parvis de l’église, et en 1932 pour Paccard par un médaillon à l’entrée de l’Hôtel de ville puis enfin par sa propre statue en 1986 à l’occasion du bicentenaire de la première ascension du mont Blanc.

puis enfin par sa propre statue en 1986 à l’occasion du bicentenaire de la première

CHRISTINE BOYMOND LASSERRE

Un 15 août sur la mer de glace en 1962 ….plutôt drôle ….

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Un 15 août sur la mer de glace en 1962 ….plutôt drôle ….

Une petite minute de drôlerie à découvrir en cliquant ci dessous

FILM INA Des touristes sur la mer de glace en 1962 …

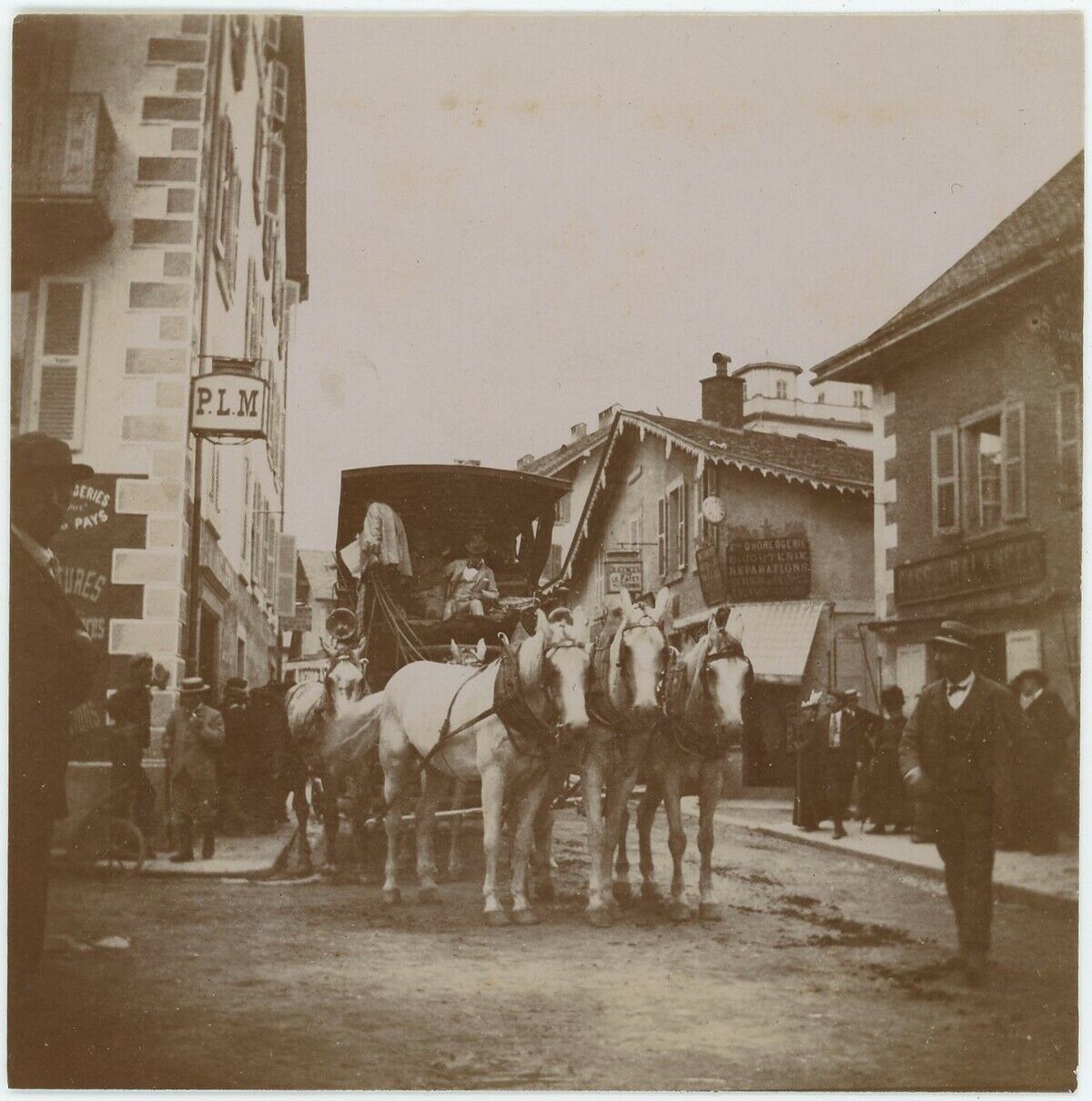

Comment dans les temps anciens voyageait- on pour arriver à Chamonix ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Comment dans les temps anciens voyageait- on pour arriver à Chamonix ?

L’accès à Chamonix fut toujours difficile.

Au XIXème siècle, si l’on arrivait relativement facilement à Sallanches en diligence , accéder à la vallée était bien souvent une aventure. En raison du chemin accidenté, traversant nants et torrents, nul véhicule ne pouvait impunément rouler sur ces chemins trop raides, trop périlleux.

Le moyen le plus courant était bien sûr le mulet ou la marche à pied. Mais parfois les touristes empruntaient un attelage des plus rudimentaires : le char à bancs, sorte de voiture hippomobile ouverte, à quatre roues, munis de bancs disposés parallèlement aux essieux…pas vraiment confortables ! Et lorsque la pente était trop raide ou trop glissante le voyageur était prié de descendre du véhicule. On démontait le char que l’on remontait ensuite quelques centaines de mètres plus loin.

Lors de son voyage vers les glacières de Chamonix l’empereur Napoléon III, effrayé par cet itinéraire éprouvant, offrit une somme d’argent pour la construction d’une route carrossable plus large, plus grande et moins dangereuse.

Ce qui fut fait. La route arriva définitivement à Chamonix en 1870.

A partir de cette date très rapidement, les diligences arrivèrent directement de Genève à Chamonix. Tout d’abord une par semaine, puis une par jour voire deux ou plus. Elles quittaient Genève à 8h du matin et arrivaient à Chamonix vers 16h.

Il existait plusieurs modèles de diligences, plus ou moins grandes en fonction du nombre de voyageurs. D’une manière générale, les voitures étaient divisées en 3 compartiments comportant à l’avant un siège couvert appelé « coupé » comprenant trois sièges plus celui du cocher, au centre à l’intérieur une partie appelée « berline » pouvant contenir 6 ou 8 personnes, , parfois une autre berline située au dessous de cette première, à l’arrière un siège appelé « rotonde » pour 3 personnes (mais peu apprécié des voyageurs). Parfois sur le toit se trouvait une banquette appelée impériale. Les tarifs évidement étaient variables en fonction de l’emplacement du siège dans le véhicule. Les bagages souvent encombrants se trouvaient soit en haut, soit dans des coffres à l’avant ou à l’arrière du véhicule. Pour accéder à l’intérieur de la diligence on avait besoin d’une échelle. Il existait parfois des marchepieds portefeuilles. La partie intérieure de la berline était recherchée car plus confortable… Mais plus chère aussi. Elle était habituellement agrémentée de larges banquettes ou coussins rembourrés de crin animal ou végétal. Il existait aussi un coussin particulier de forme allongée et très souple appelé rouleau de voyage qui servait à caler les épaules et le cou… On imagine bien volontiers les secousses. On devait arriver exténués !

A l’arrivée une cohorte de concierges des divers hôtels de la vallée attendaient le client potentiel pour leur proposer un hébergement

L’arrivée du train à Saint Gervais accéléra l’arrivée des touristes dans la vallée et parfois l’on pouvait avoir quatre, cinq diligences arrivant directement de ce terminus.

Dès que le train arriva à Chamonix en 1901 les diligences cessèrent rapidement leurs voyages. Et on allait entrer dans une autre période, celle des automobiles à moteur.

L’évolution de Chamonix entre 1864 et 1930 : intéressant

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur L’évolution de Chamonix entre 1864 et 1930 : intéressant

Il est intéressant de regarder l’évolution du développement de Chamonix. Après l’incendie de 1855 une grande partie de la ville disparut dans les flammes (rue Vallot actuelle). Il fallut beaucoup de temps à l’administration locale et préfectorale pour engager une reconstruction que le préfet voulait « donner à cette perle précieuse de la France pittoresque ».

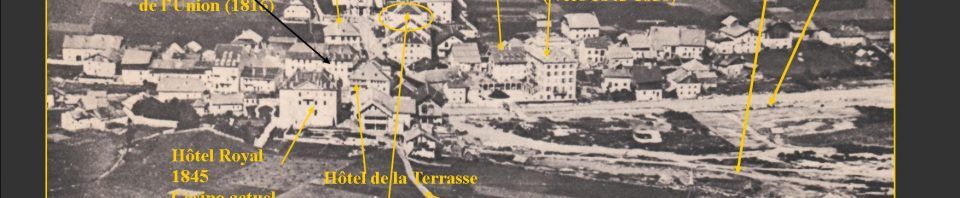

Ci-dessous diverses photos permettant de voir l’évolution de la ville entre 1864 et 1930.

C’est seulement en 1864 que l’on voit la première politique d’alignement appliquée à la rue principale. Ceci grâce à la « générosité initiative du gouvernement qui par les subventions qu’il a accordé a permis à la commune de donner un tout nouveau aspect à Chamonix à la plus grande satisfaction des étrangers et des gens du pays… »

Grotte naturelle ou grotte artificielle au glacier des Bois ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Grotte naturelle ou grotte artificielle au glacier des Bois ?

Dès la fin du 18ème siècle, les premiers visiteurs venus à Chamonix avaient pour habitude d’aller découvrir la grotte naturelle formée au niveau de la langue terminale du glacier des Bois et par laquelle jaillissait la source de l’Arveyron.

« La mer de glace et le villages des Pratz en août 1823 »

Le site était particulièrement impressionnant en raison du vacarme provoqué par l’eau qui s’en échappait.

Mr Martel venu en 1742 (qui donna le premier le nom de « Mont Blanc » à ces monts affreux) découvre cette grotte dont parlent ses guides, elle a alors 26 mètres de haut.

Plus tard, le genevois Marc Théodore Bourrit, lors de ses nombreux voyages à Chamonix (entre 1760 et 1790), aimait beaucoup emmener des visiteurs à la découverte de ce lieu « magique ».

…Que vous dirai-je des sources de l’Arveyron ? Rien, assurément qui puisse vous donner l’idée de cette merveille… Imaginez un portique immense en forme de cintre, l’Arveyron sortant en bouillonnant au fond de cette voûte de glace que le soleil embellissait de toutes les couleurs de l’arc en ciel. Des quartiers de rochers, des masses énormes de glaces détachées, environnant cette redoutable enceinte et semblant en défendre l’entrée. Nous pénétrâmes à travers ces débris mais l’Arveyron empêche que l’on puisse pénétrer plus savant. Nous en vîmes assez pour juger de l’enfoncement prodigieux de la voûte et de la beauté de la glace….Cette voûte tombe, s’écroule, en éclats, chaque année et se ferme, puis reparaît à la fonte des neiges… »

Horace Bénédicte de Saussure, ce naturaliste genevois qui fit la 3ème ascension du Mont Blanc, en parle comme une excursion facile. Par lui on apprend que l’on met une heure pour s’y rendre mais il précise qu’il peut y a voir un certain danger, souvent des blocs de glace s’effondrent…

En 1800 elle mesure 32m de haut. En 1816 elle reçoit la visite des poètes romantiques qu’étaient Byron et Shelley.

La langue glacière à cette époque arrivait au niveau du pas de tir récemment aménagé.

Cependant, en Suisse, à Grindelwald, sur le glacier inférieur, une grotte artificielle est réalisée dès 1861. Cette idée germa à Chamonix. Un «étranger » propose d’en creuser une au glacier des Bois. L’autorisation lui fut refusée par la mairie mais une année plus tard une concession est donnée aux guides Jean Marie et Michel Couttet. Le projet aboutit durant l’été 1863. On creuse une galerie de 26 m qui conduit à une rotonde. A côté existait une crèmerie appelée « Au Touriste ».

Ce fut la première grotte artificielle de Chamonix.

Photos de la grotte à découvrir dans l’ouvrage de Rémi Fontaine « Chamonix et es glaciers. les premières images ».Page 122 et 123

En 1868, Théophile Gauthier passe quelques jours à Chamonix. Dans son livre Vacances du Lundi il écrit :

On arrive en serpentant à travers des blocs de rochers en désordre, de flaques d’eau sur lesquelles sont posées des planches …Un guide qui se tient dans un petit chalet décoré de photographies, nous mena voir, un peu malgré nous, la curiosité qu’il exploite. On paye cinquante centimes par personne. Ce n’est pas cher sans doute mais cela vous détourne de votre but. C’est une sorte de cave d’azur, un trou dans le flanc du glacier, que nous soupçonnons fort d’avoir été élargi et régularisé de main d’homme. A l‘entrée le jour pénétrant l’arcade de glace produit un effet assez magique. On avance suivant dans la boue une planche étroite et protégé par un parapluie de coton contre les gouttelettes qui tombent de la voûte avec un tintement sonore. Quelques chandelles grésillantes, placées de loin en loin, jouent de leur les feux de Bengale et tâchent inutilement de donner à cette caverne humide un aspect féerique. On revient sur ses pas et l’on se trouve avec plaisir hors de cette atmosphère moite et glaciale.

Le tour est fait et vous êtes libre d’aller admirer à quelques pas la grande arche de cristal par laquelle l’Arveyron sort en bouillonnant du glacier impatient de se produire à la lumière après avoir si longtemps cheminé …

1867 voit le renouvellement du bail.

En 1869 Venance Payot évoque une galerie de 100 mètres de long difficile à réaliser. Ensuite il n’y aura plus de grotte artificielle. La grotte naturelle disparaîtra elle aussi…

La grotte du glacier des Bossons creusée vers 1865, facile d’accès devient la grotte la plus connue de la vallée.

On oubliera définitivement la grotte du glacier des Bois

Une heureuse initiative : la restauration de la chapelle des Tines

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Une heureuse initiative : la restauration de la chapelle des Tines

Depuis des temps immémoriaux, les habitants du village ont témoigné leur attachement à cette chapelle consacrée à Saint Théodule.

Depuis des temps immémoriaux, les habitants du village ont témoigné leur attachement à cette chapelle consacrée à Saint Théodule. Ici, au Moyen Age, un oratoire consacré à Saint Roch, le protecteur contre

lIci, au moyen âge, un oratoire consacré à Saint Roch, le protecteur contre la peste, fut élevé à la suite d’une épidémie de cette maladie qui, selon la légende, s’est arrêtée aux Tines.

En 1500, une bulle papale nous apprend l’édification d’une chapelle dédiée à Saint Théodule. Ce document est intéressant car il y est précisé que cette chapelle se situe au village du Chatelard, qui fut plus tard détruit par l’avancée du glacier des Bois.

Le culte de Saint Théodule, premier évêque du Valais, fut probablement initié par une population locale très tournée vers cette région. Beaucoup y travaillaient, nombreux étaient ceux qui allaient sur les marchés de Martigny et donc étaient donc familiarisés avec le culte de ce valaisan.

Pendant plus de 250 ans les habitants s’astreindront à entretenir le bâtiment feront donner t régulièrement des messes et des prières par le biais de fondations dont certaines sont nommées dans des documents notariés.

En 1777 la chapelle est réédifiée.

Mais elle fut détruite durant la révolution au moment de l’occupation française. Puis elle renaîtra encore par la volonté des habitants, qui ensuite se feront fort de l’entretenir.

La dernière décoration intérieure est due aux royalistes de la vallée de Chamonix. Sous l’impulsion de Mr Cheilan, propriétaire de l’hôtel Excelsior, elle sera ornée en 1938 d’un décor à la mémoire du vœu de Louis XIII. Effectivement, pour le 300ème anniversaire de ce vœu qui vit le roi mettre la France sous la protection de la Vierge après que celle-ci lui eut accordé un fils, les royalistes locaux orneront la chapelle de fleurs de lys, d’une statue dédiée à Jeanne d’Arc et d’une autre à Saint Louis, protecteur des rois de France.

Tel est le décor actuel. Celui que les habitants des Tines ont restauré.

Le maître autel est orné d’un grand tableau représentant Saint Théodule. Cette œuvre est d’origine.

Stèle de Charles Edward Matthews à Chamonix (1834 -1905)

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Stèle de Charles Edward Matthews à Chamonix (1834 -1905)

Dans le parc de l’ancien Grand Hôtel Couttet et du parc, parmi les ronces et les herbes hautes se trouve une stèle dont l’inscription est devenue illisible. Menacée par le non entretien, l’oubli et l’indifférence cette stèle cependant rappelle les liens étroits d’une vieille famille hôtelière chamoniarde avec ses clients anglais.cription est devenue illisible

.Menacée par le non entretien, l’oubli et l’indifférence cette stèle cependant rappelle les liens étroits d’une vieille famille hôtelière chamoniarde avec ses clients anglais

Taillée dans le granit cette stèle est sculptée d’un poème dédié à Charles Edward Matthews qui oeuvra avec son frère William à la fondation de l’Alpine club en 1857. Il en fut le président de 1878 à 1880. Pendant plus de 40 ans il arpenta les Alpes, grimpa avec les meilleurs de son temps dont Leslie Stephen ou Whymper .Il réalisa quelques premières et fit, entre autre, une douzaine de fois l’ascension du Mont Blanc. De cette expérience il écrivit en 1898 une monographie du Mont Blanc intitulé « les Annales du Mont Blanc » en y faisant un historique détaillé, décrivant avec moult détails les diverses voies d’accès sur ce sommet mythique.

Si il se rendait en Suisse régulièrement il ne pouvait se passer de Chamonix et son lieu de résidence était cet hôtel réputé de l’époque « le grand hôtel Couttet et du parc ». Ici les alpinistes anglais avaient pour habitude depuis près d’un demi-siècle de résider dans cet hôtel confortable et où l’accueil était toujours chaleureux. A sa mort l’Alpine Club admiratif de cet homme exceptionnel décida d’y installer une stèle à sa mémoire dans le parc de son hôtel préféré Et est inscrit en latin .

« A un amoureux de la montagne

A sa mort l’Alpine Club admiratif de cet homme exceptionnel décida d’y installer une stèle à sa mémoire dans le parc de son hôtel préféré Et est inscrit en latin ..

Les membres de la fraternité alpine

A un de ses membres

Les frères à l’un de ceux qui ont

Assisté les fondateurs

Les amis à un amis très sur

Il s’en est allé pleurer partout. »

Sources : Alpine club