Maison communale, Hôtel de ville : toute une histoire !

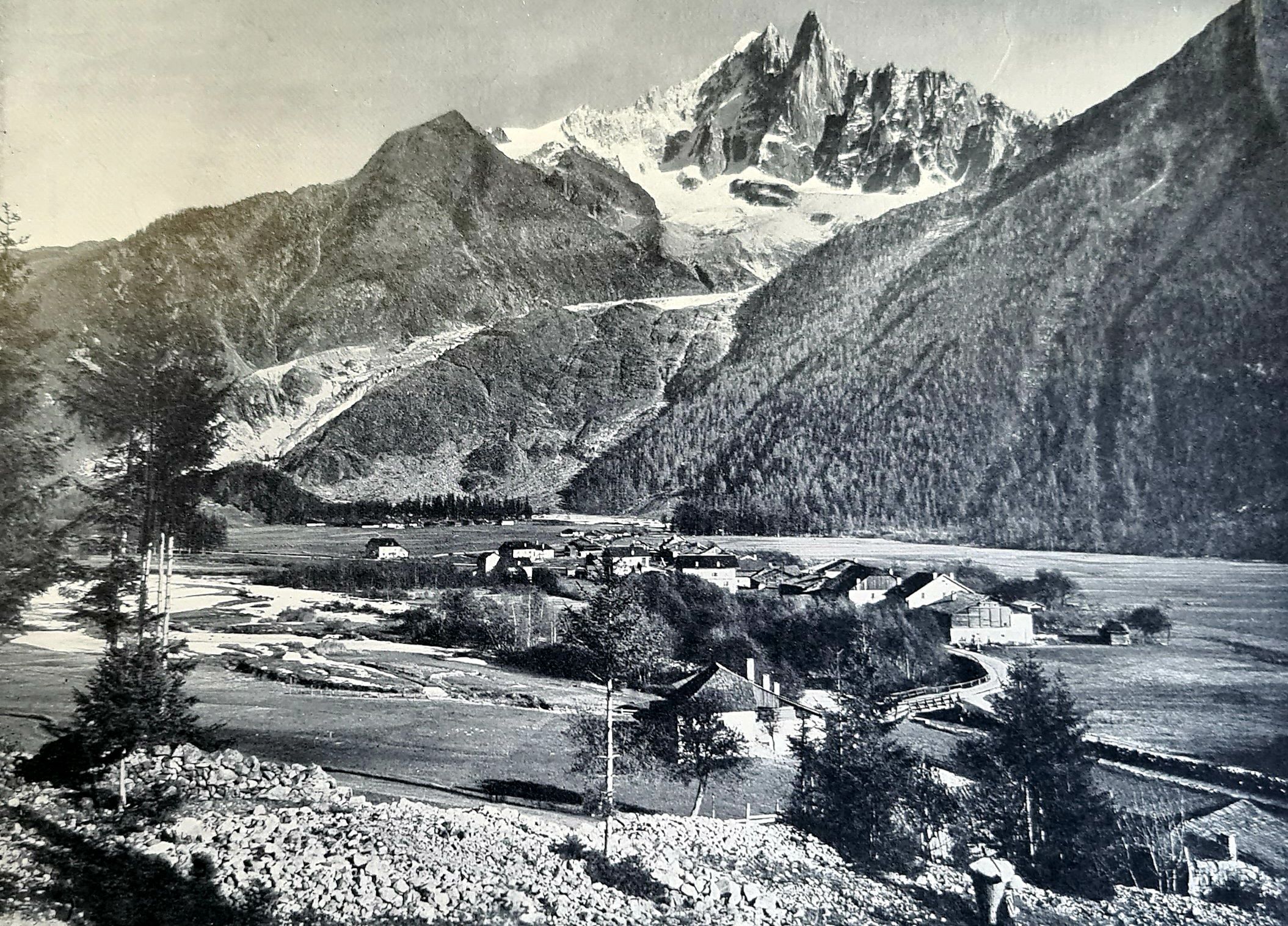

A l’emplacement actuel de l’hôtel de ville , avant le terrible incendie de 1855 qui détruisit une grande partie de Chamonix, se trouvait le premier hôtel « Mont Blanc » édifié par Gaspard Simond et Victor Tissay en 1849.

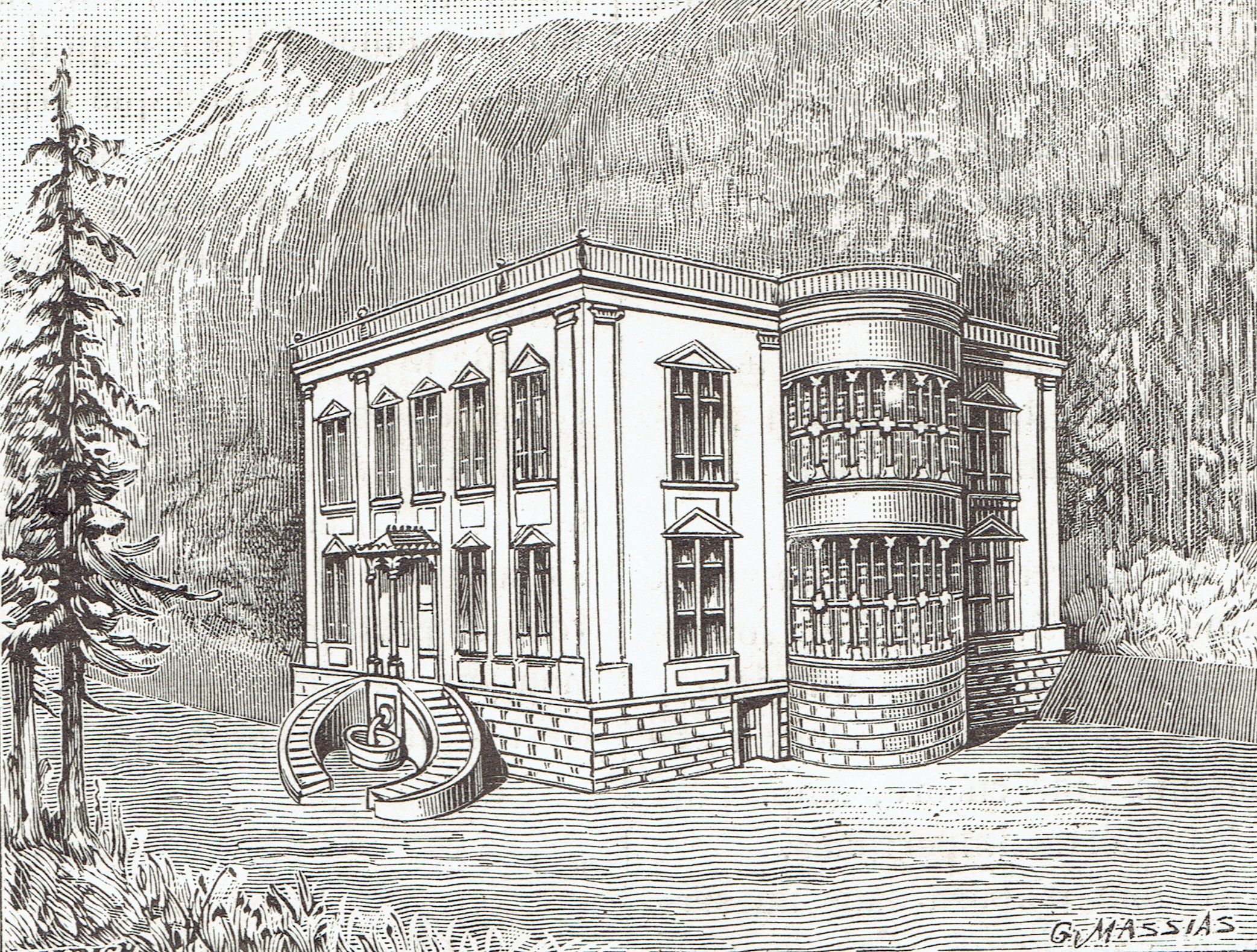

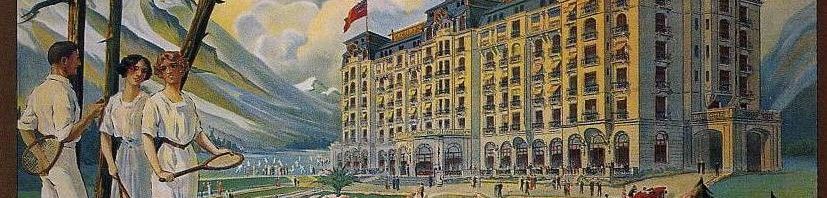

Dès 1857, après l’incendie, Mme Veuilland, veuve de Mr Florentin Tairraz, engage les travaux d’un établissement qu’elle baptise « Grand Hôtel de la Couronne ». En 1859, il prend le nom d’Hôtel de Saussure, puis Hôtel « Impérial et de Saussure ». Il est vendu en 1869 à la « Société des Hôtels de Chamonix » (absorbée plus tard par une société dite « «Immobilière et Industrielle de Chamonix »). L’hôtel est alors dirigé par les divers actionnaires de cette société et il prend un temps le nom de « Hôtel Impérial », « Grand Hôtel Impérial » puis « Grand Hôtel Impérial et Métropole ». Géré par des directeurs , l’hôtel reste une référence dans l’hôtellerie chamoniarde. En 1906, Edouard Simond, propriétaire de l’Hôtel de la Croix Blanche et maire de Chamonix, se porte acquéreur de l’hôtel suite à la dissolution de la société hôtelière. Finalement, ce sera le 21 octobre 1908 que la commune de Chamonix, à l’étroit dans ses locaux, achète pour 250 000 Fr le bâtiment afin de le transformer en hôtel de ville.

Il est inauguré officiellement lors du passage du président de la république Mr Armand Fallières à Chamonix le 7 septembre 1910. L’hôtel de ville occupe le rez de chaussée et le premier étage. La partie supérieure étant transformée en appartements et divers bureaux dont ceux du notaire. Peu à peu, l’hôtel de ville finira par occuper l’ensemble du lieu.

Construit sous la période du royaume de Piémont Sardaigne, l’hôtel de grande envergure pour l’époque est édifié selon un style néoclassique relativement simplifié rappelant le style piémontais. Ce qui en fait un des bâtiments les plus élégants de la ville. Un corps principal légèrement plus élevé marqué de pilastres en granit. Ce même matériau que l’on retrouve aux encadrements des portes et fenêtres, singularité chamoniarde repris par bien d’autres hôtels dans les décennies suivantes. L’immeuble se distingue par un haut porche d’entrée mis en valeur par des colonnes de granit. Les garde-corps tous différents d’un étage à un autre ornent les différents balcons de la façade sud.

Dans le porche, à gauche on voit un médaillon datant de 1932 de Paul Sylvestre sculpteur représentant Michel Gabriel Paccard. A droite, en septembre 1959 est inauguré un autre médaillon réalisé par le sculpteur Landowski en l’honneur d’Emile Chautemps, ancien conseiller général de Chamonix, député sénateur, vice-président du sénat.

Mais auparavant, où se trouvait donc le lieu qui recevait les édiles ?

Au moment du retour au Royaume de Piémont Sardaigne on trouve dans les archives de la ville une réclamation demandant à l’intendant du royaume de remettre en état le bâtiment servant de maison communale. Il se trouvait le long de la route nationale (actuellement rue Paccard), et sur ce document accompagné d’un plan on a le descriptif détaillé de l’édifice avec « chambre d’arrêt » (probablement une geôle), une cuisine, un corridor d’entrée, une place d’écurie. La maison communale restera dans ces lieux, puis en 1864, au moment des projets d’alignement de cette route principale, une partie de ces édifices est détruite dont la maison communale. Les bureaux sont alors transférés dans la maison située entre l’hôtel Impérial et la messagerie, ils partagent le bâtiment avec le bureau des guides.

Sources : Archives communales, archives départementales, archives association des Amis du Vieux Chamonix