1786…oui bien sûr c’est l’année de la 1ère ascension du mont Blanc…Mais…

1786 : Une année majeure pour la vallée de Chamonix.

Nous pensons donc immédiatement à la première ascension du mont Blanc le 7 aout 1786

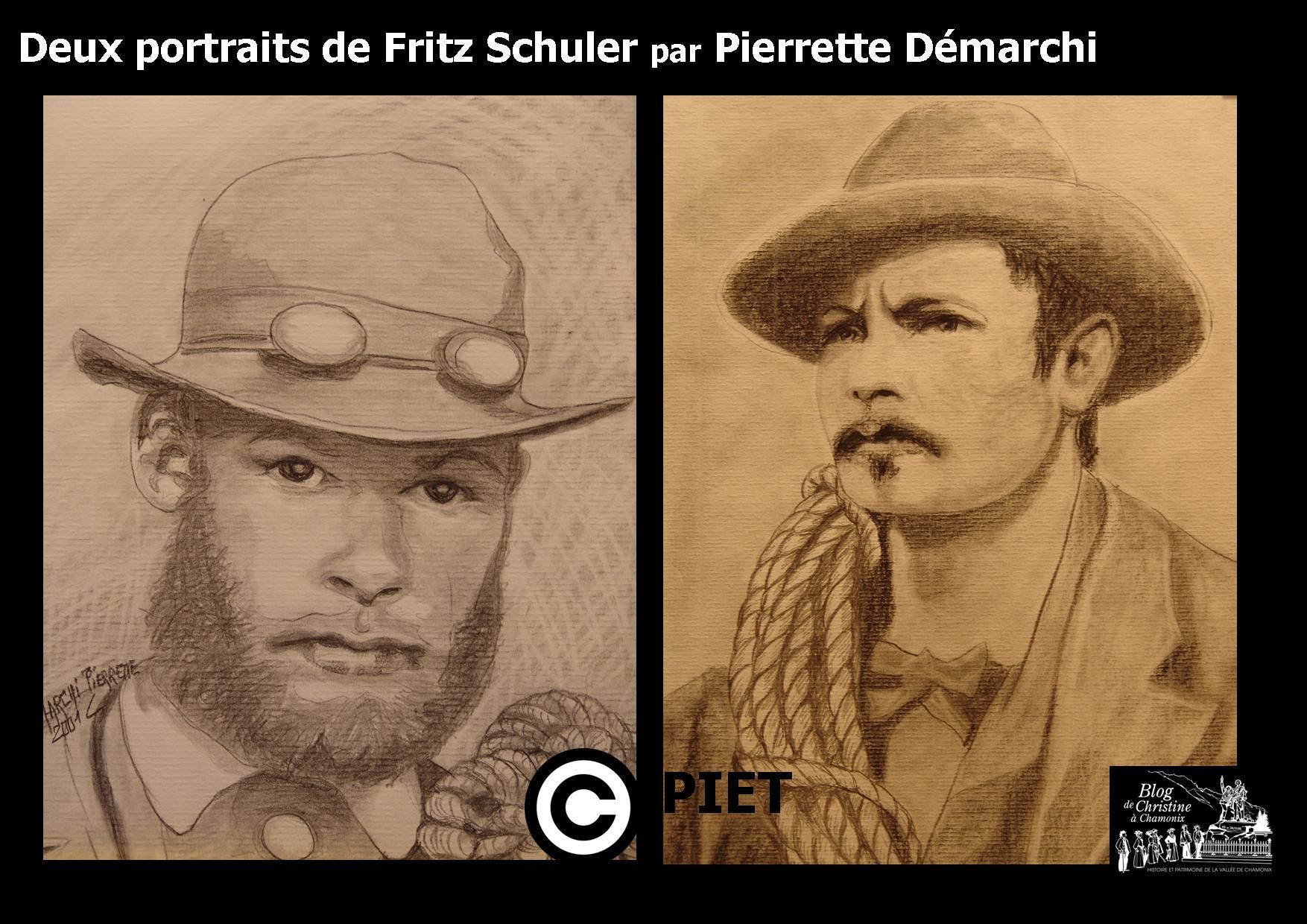

Portraits de Michel Gabriel Paccard et de Jacques Balmat par Louis Albert Bacler d’Albe

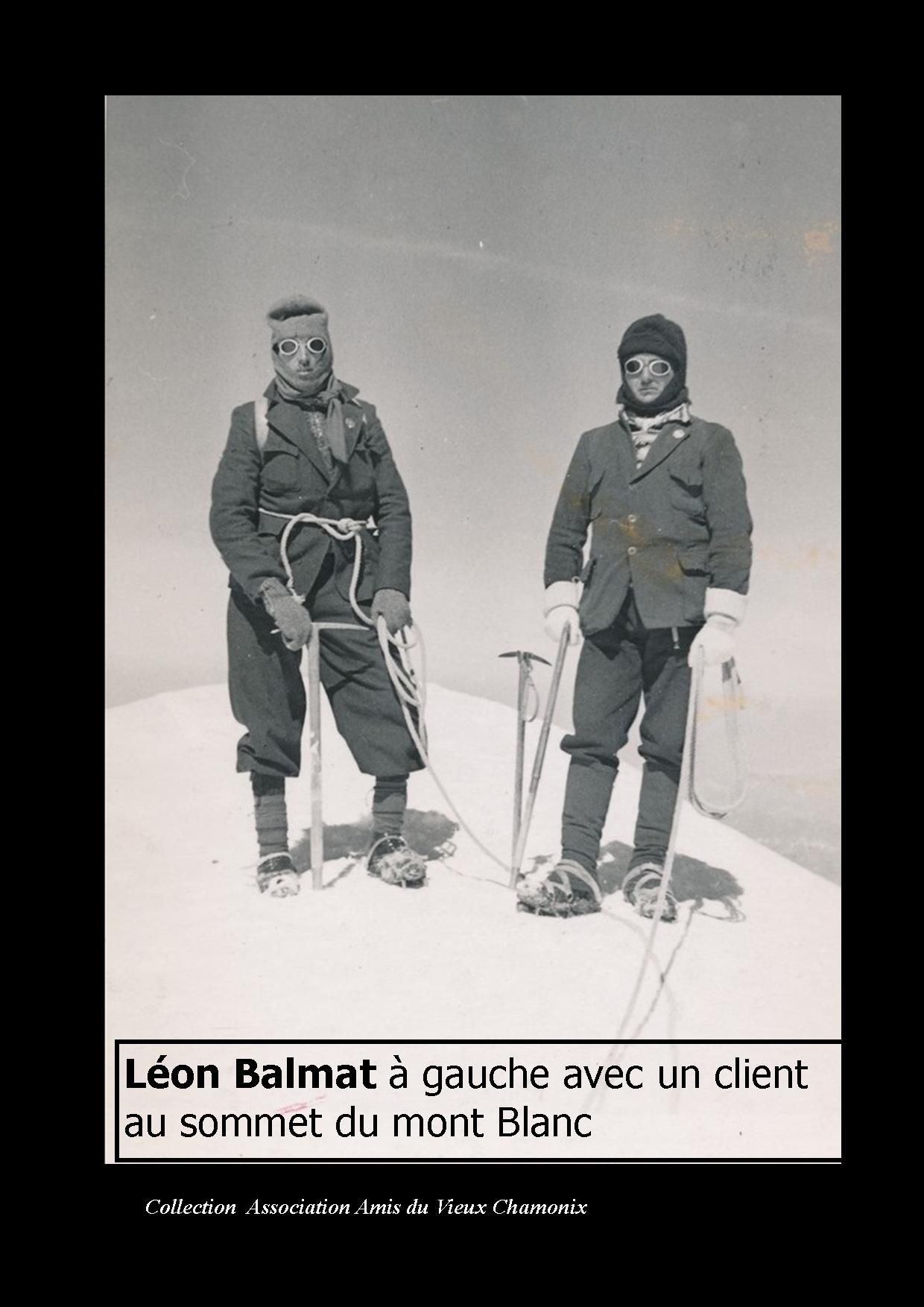

Oui le mont Blanc est vaincu. Deux chamoniards Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard ont, ensemble, réussi le 8 aout 1786 à grimper au sommet du mont Blanc. Le sommet le plus élevé d’Europe a été grimpé. Quel évènement ! Chamonix entre, sans le savoir, dans un nouveau monde inconnu jusqu’à ce jour le monde de l’alpinisme et celui du tourisme.

On imagine la fébrilité des chamoniards face à cet exploit ! Mais étaient ils si excités à cette nouvelle ? Considéraient-ils ce sommet vaincu comme un évènement pour eux ? comprenaient-ils le sens de cet exploit ? Ils devaient être aussi étonnés des premiers touristes capables d’offrir une belle somme d’argent pour aller là haut !

Mais comment vivait on à Chamonix en ce XVIIIe ?

N’oublions pas , leur quotidien était dur, rude. On était paysan à s’occuper du bétail, le monter en alpage, faire le fromage, se préoccuper des moissons, récolter les raves et navets nécessaires pour le bétail etc…Par ailleurs les relations avec la collégiale de Sallanches dont dépendait la vallée de Chamonix n’étaient pas toujours des plus faciles. Les témoignages sont nombreux des conflits aigus entre la collégiale e les chamoniards.

Depuis plusieurs décennies les Chamoniards se battaient avec toute leur énergie à la conquête de leur liberté, de leur indépendance face aux chanoines de Sallanches bien peu enclins à céder des avantages aux Chamoniards d’autant que l’on note une baisse notoire de l’économie locale en raison du refroidissement climatique.

Cependant durant ce XVIIIe des décisions majeures pour les savoyards sont prises par le royaume.

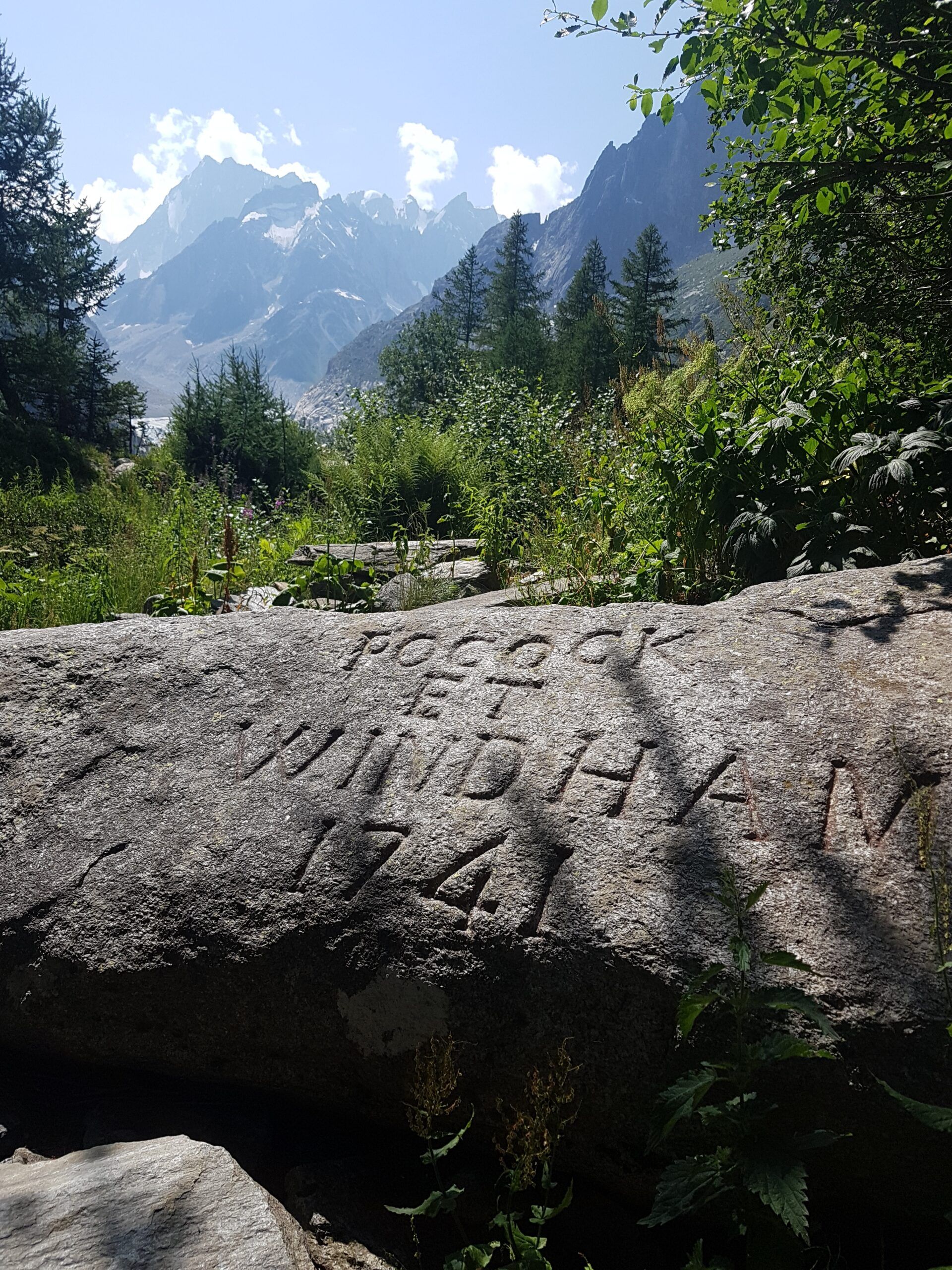

En 1771 Charles Emmanuel III , roi de Sardaigne, fait paraître l’Edit d’affranchissements qui donne l’opportunité aux savoyards de racheter certains droits. Ce sera le début d’un combat difficile mais majeur pour les Chamoniards.

Ce qui caractérise les chamoniards c’est que pour rien au monde ils ne cédent devant le pouvoir des autorités supérieures. Ils vont négocier pas à pas pour essayer de racheter l’ensemble de leurs droits, notamment en 1698 et 1736. La collégiale de son côté ne voulait céder en rien ses prérogatives sur le territoire chamoniard. En 1757 les habitants obtiennent de n’être plus serfs mais étaient encore astreints à une quantité de devoirs seigneuriaux : taxes, droits de mutations, auciège (redevance sur la production de fromages), droits de chasse, droits de pêche, de mines, de justice). Et aussi à la « taille », sorte d’impôt calculé en fonction des terres,

Et donc 1786 c’est aussi

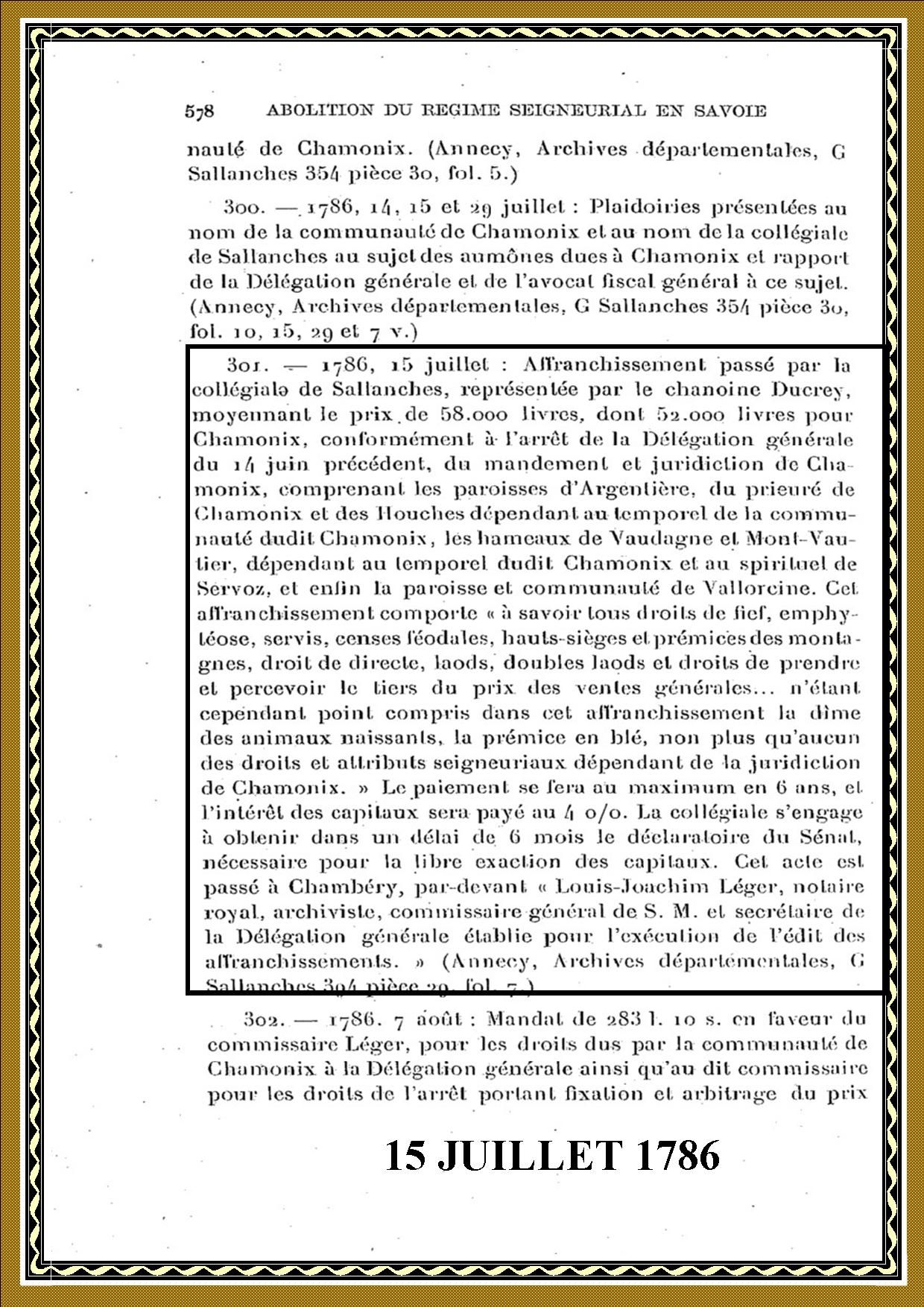

Le rachat des droits et des biens du fief de la vallée de Chamonix

.La collégiale de Sallanches évalue ce capital à 150 000 livres. Il faudra 14 ans de pourparlers pour aboutir à un arrangement (délivré par la très officielle délégation générale des affranchissements mise en place par le royaume ) qui fixe définitivement à 58 000 livres l’affranchissement du fief. La collégiale est furieuse, mais l’accord est finalement signé le 15 juillet 1786 et enregistré sur le registre officiel le 3 octobre 1786. « Ainsi se termina la domination sept fois séculaire du prieuré de Chamonix qui a expiré sur l’heure de minuit et a été inhumée le lendemain ! »

Les chamoniards obtenaient leur totale liberté !

La chronique prétend que les chamoniards ramassèrent toute la somme du rachat en petite monnaie (58 000 livres) qu’ils chargèrent sur des mulets et vinrent la verser dans la cour du chapitre à Sallanches.

Sources : Histoire des communes savoyardes de Henri Baud et Jean Yves Mariotte – Histoire de la Vallée de Chamonix par André Perrin – Une vallée insolite par Roger Couvert Ducrest

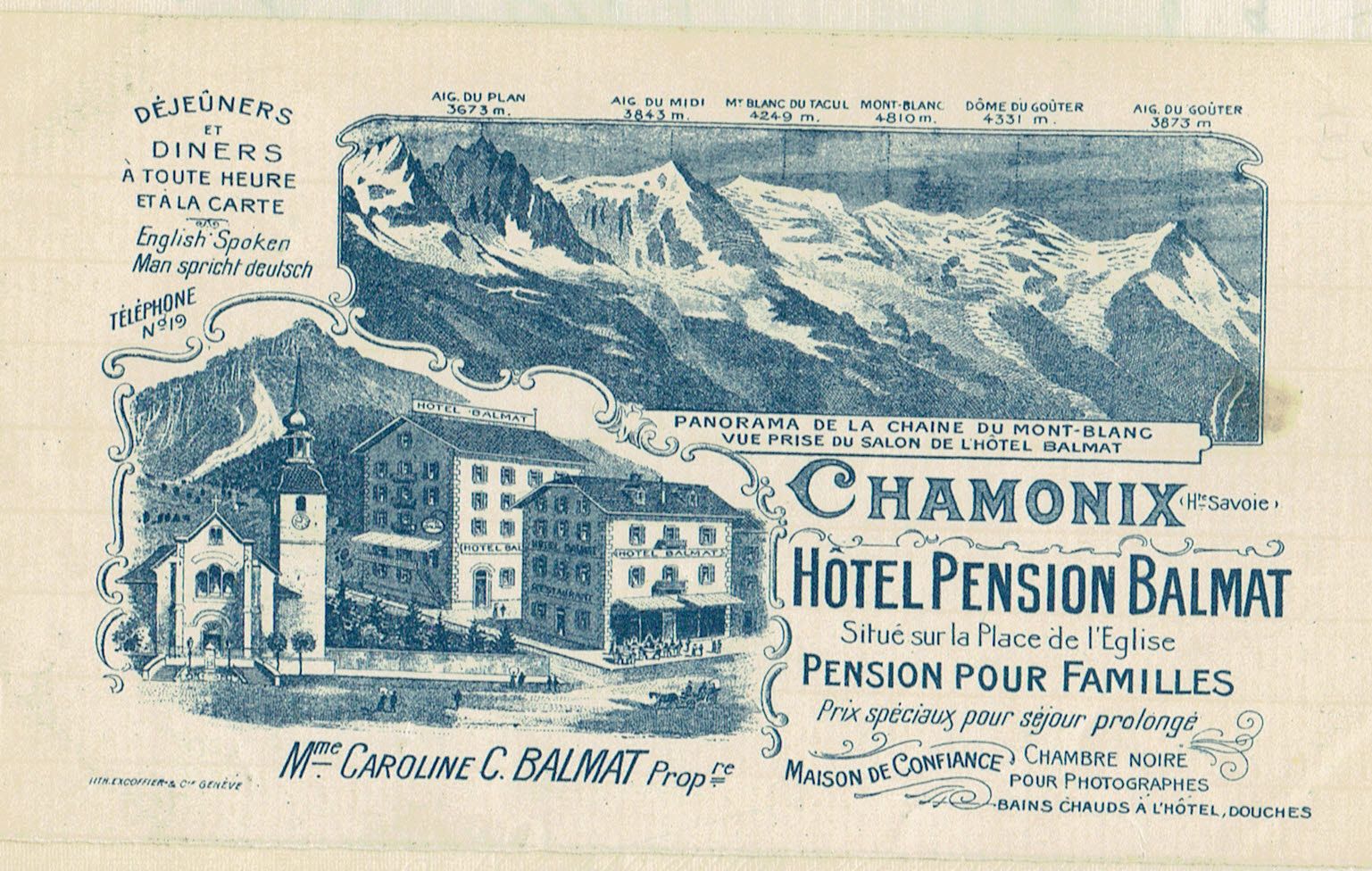

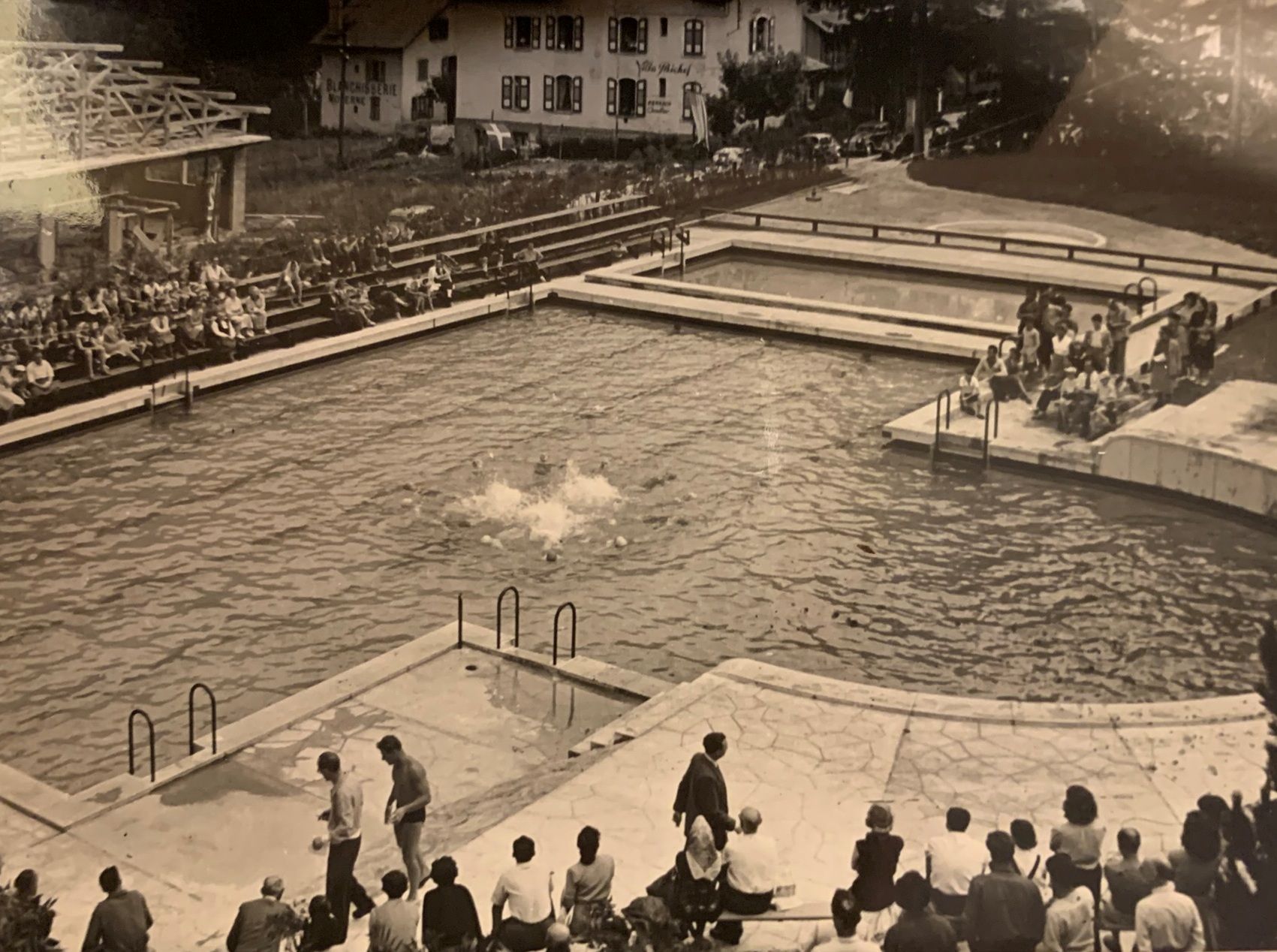

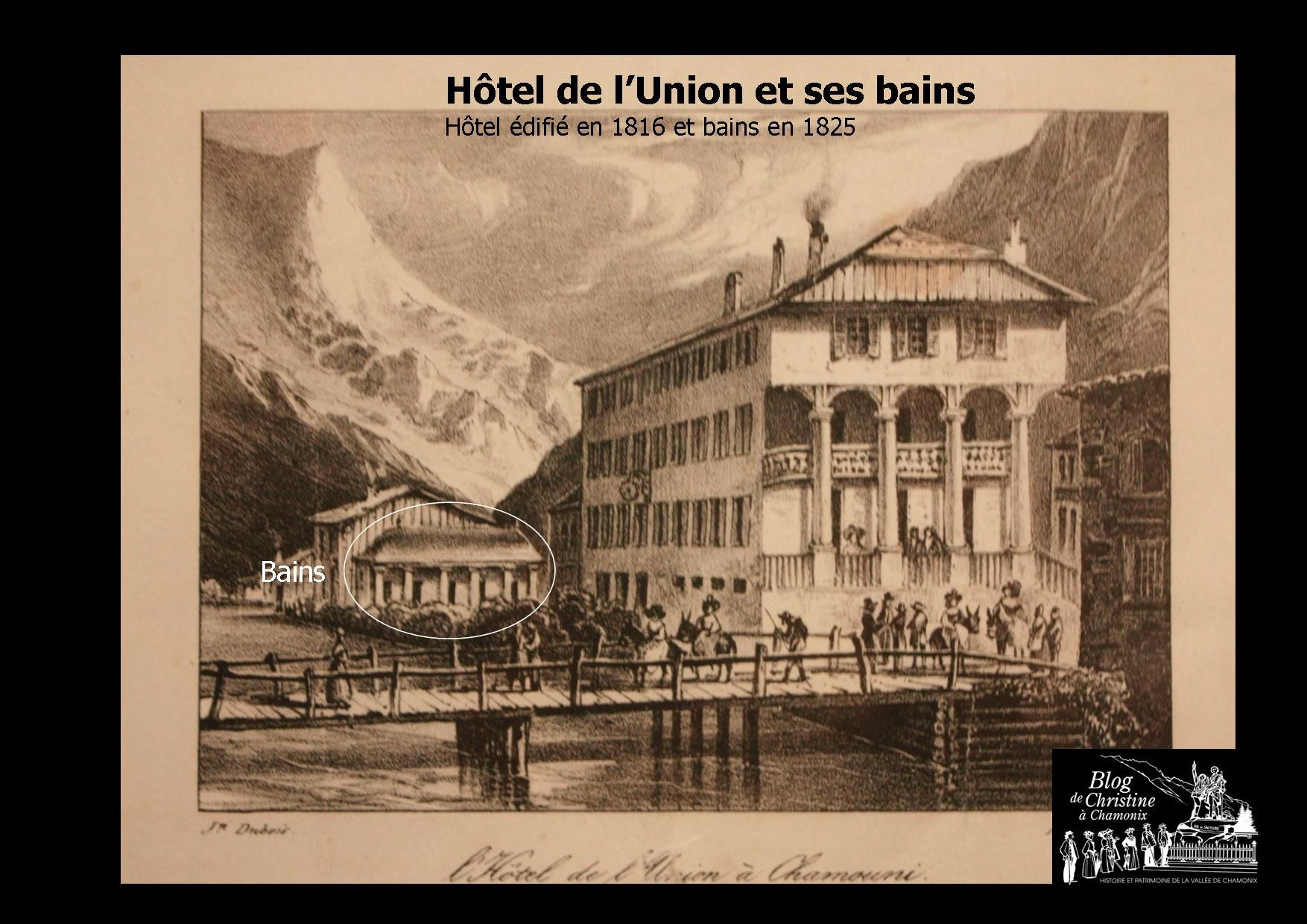

« nec plus ultra » du confort et des soins de propreté de l’époque. On vante l’idée d’une « station climatérique », c’est-à-dire une station saine, en contact direct avec la nature, où l’homme peut s’épanouir en toute tranquillité sans miasmes. « Chamonix est la station climatérique la plus fraîche et la plus salubre de toutes les stations estivales et alpestres » peut-on lire sur les affiches publicitaires. De nombreux médecins y vont de leurs recommandations sur la qualité de l’air à Chamonix. La « Société des hôtels réunis » envisage en 1890 de créer une station thermale aux Mouilles avec un hôtel de 300 chambres disposant de bains d’eau sulfureuse et bains de lait ! Ce projet ne voit pas le jour, mais en 1905, à côte du Casino nouvellement construit (piscine actuelle), est aménagé un établissement d’hydrothérapie à l’eau d’Arve selon le procédé de Mr Kneipp qui préconisait des bains d’eau froide pour stimuler les organismes défaillants.

« nec plus ultra » du confort et des soins de propreté de l’époque. On vante l’idée d’une « station climatérique », c’est-à-dire une station saine, en contact direct avec la nature, où l’homme peut s’épanouir en toute tranquillité sans miasmes. « Chamonix est la station climatérique la plus fraîche et la plus salubre de toutes les stations estivales et alpestres » peut-on lire sur les affiches publicitaires. De nombreux médecins y vont de leurs recommandations sur la qualité de l’air à Chamonix. La « Société des hôtels réunis » envisage en 1890 de créer une station thermale aux Mouilles avec un hôtel de 300 chambres disposant de bains d’eau sulfureuse et bains de lait ! Ce projet ne voit pas le jour, mais en 1905, à côte du Casino nouvellement construit (piscine actuelle), est aménagé un établissement d’hydrothérapie à l’eau d’Arve selon le procédé de Mr Kneipp qui préconisait des bains d’eau froide pour stimuler les organismes défaillants.